この記事はプロモーションを含みます

スマート ウォッチ rohsを探してこのページにたどり着いた方は、「どこの国のメーカーなのか」「接続やペアリング方法はどうすればいいのか」「時間設定は自動か手動か」「LINE通知や電話連携は使いやすいのか」といった点が気になっていることでしょう。さらに、充電器の種類や安全性、搭載されている機能、専用アプリの操作性や口コミ評判の信頼性、ベルト交換やカバーの選び方など、購入前に確認しておきたい要素は多岐にわたります。 本記事では、これらの疑問を体系的に整理し、RoHS(有害物質使用制限指令)への適合という観点から、安全性と実用性の両面を評価します。機能比較や導入手順、運用時の注意点までを詳しく解説し、購入前のチェックポイントから日常的な活用のコツまで、重要な要素を一つずつわかりやすく紹介します。

1万円前後でコスパの良いスマートウォッチを比較したい方は、1万円前後で選ぶ激安スマートウォッチTOP10|コスパ最強モデルを徹底比較もあわせてチェックしてみてください。

記事のポイント

|

スマート ウォッチrohsの基本を理解する

|

どこの国のメーカー?

スマート ウォッチrohsという検索語で示される多くのモデルは、アジア圏、特に中国本土や香港、台湾を拠点とするOEM・ODMメーカーが供給源になっている事例が目立ちます。これらのメーカーは完成品としての自社ブランド展開に加え、流通事業者や小売事業者のブランド名で製品を提供することもあり、箱や販売ページに記載されるブランド名称と実際の設計・製造主体が一致しない場合があります。この背景を理解しておくと、スペックが似通った異なるブランド品を見比べる際に、内部の設計やソフトウェアが共通している可能性を推測でき、比較検討が効率化します。

RoHS(Restriction of Hazardous Substances、有害物質使用制限)は、電気・電子機器に含まれる鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、臭素系難燃剤などの含有量を基準値以下に抑えることを求める規制の総称として用いられる表現です。特に欧州連合のRoHS指令は国際的に参照されることが多く、適合表示を行う製品は、材料選定や製造工程でこれら物質の管理が行われていると説明されます。適合の信頼性を見極めるには、単なる文言だけでなく、適合宣言書(Declaration of Conformity)や試験報告書の有無、CEマーキングの表示方法、販売事業者の問い合わせ対応体制など、確認可能な客観資料の整備状況が重要です。

確認観点の例:適合宣言書の提示可否/試験所名・試験日/型番一致/販路のサポート体制/保証期間と手続き

また、製品の原産国表示は物流・通関上の「原産地」と、設計・開発拠点の所在地が異なる場合があります。スマートウォッチは電子部品の国際調達が一般的で、基板実装は中国、ソフトウェア開発は別地域、最終組み立ては第三国というように工程が分散されることがあります。消費者としては、原産地のみを絶対視するのではなく、品質保証の実効性やアフターサポートの明確さ、ファームウェアの更新頻度など、使用体験を左右する要素も合わせて評価するのが実務的です。

RoHS適合の表示は安全性の一側面であり、耐水性能やバッテリー保護回路、充電時の温度管理など別領域の品質を保証するものではありません。総合的な安全設計と運用ガイドに目を通すことが推奨されています(出典:欧州委員会 RoHS指令解説ページへの参照を付記)

なお、RoHSは環境規制の枠組みであり、心拍・血圧・血中酸素などの計測値の医療的妥当性とは直接関係しません。計測機能に関する記述は、メーカーの公式マニュアルでは参考値とされることが多く、医療目的の利用は推奨されていない旨が併記されます。健康関連データの扱いは慎重に行い、必要に応じて医療機関の指示を優先する姿勢が求められます。

専用アプリの対応機種と特徴

スマートウォッチrohsに分類される多くの製品は、AndroidおよびiOSの双方に対応する専用アプリを用いてデータ同期や設定変更を行います。一般的な対応要件の目安として、Androidは4.4以降、iOSは8系以降が提示されることがありますが、実際の快適動作を考えると、Androidは8.0以降、iOSは12以降といった比較的新しいOSでの利用が推奨されるケースが増えています。これは通知周りの権限仕様やバックグラウンド制御がOS更新によって変化するためで、古い端末では通知の遅延やペアリング維持の不安定さが生じやすいからです。

アプリの機能は、歩数や消費カロリー、移動距離の記録に加え、心拍数、血圧、血中酸素、睡眠推定、運動モードの選択、ウォッチフェイスの切り替え、通知アプリの選択、アラーム、座りすぎリマインド、音楽コントロール、天気同期などがまとめて提供されます。通知設定では、LINEやメール、通話、各SNSの選択可否を個別に切り替えられる設計が一般的です。加えて、バンド側のセンサーは光学式心拍センサーが主流で、LEDの発光とフォトダイオードの受光量から脈波を推定します。これらの測定値は装着状態(ベルトの締め具合、皮膚との密着、汗や毛の影響)に左右されやすいため、アプリのヘルプでは装着方法や再測定の推奨が案内されることがあります。

専門用語の補足:光学式心拍(皮膚表面の毛細血管の容積変化を光で推定)/PPG(Photoplethysmography、脈波測定の光学的手法)/ファームウェア(ウォッチ内部の制御用ソフトウェア)

一方、アプリの権限設定は安定運用に直結します。通知の受信、Bluetoothスキャン、位置情報の許可、バックグラウンド実行の最適化除外など、OSごとに重要項目が存在します。特にAndroidでは、電池最適化の対象から専用アプリを除外しないと、待機中に接続が切れて通知が来ないといった症状が起きやすい傾向があります。iOSでも集中モードや通知のプレビュー設定が影響するため、初期設定時にチェックリストを順に確認するとトラブルを減らせます。

| 項目 | 推奨設定・要件 | 備考 |

|---|---|---|

| OSバージョン | Android 8.0以降/iOS 12以降 | 通知とバックグラウンド挙動が安定 |

| Bluetooth | Bluetooth 4.0以上 | 省電力接続(BLE)に対応 |

| 通知権限 | アプリ別に許可 | LINE、メール、通話は個別設定 |

| 位置情報 | アプリ使用中は許可 | スキャン安定化や天気同期に関与 |

| 電池最適化 | 専用アプリを除外 | バックグラウンド切断予防 |

アプリの更新頻度やサーバー側のメンテナンス状況も見落とせません。アプリストアの更新履歴やリリースノートに、バグ修正や互換性改善、ウォッチフェイス追加が継続的に記されているかを確認すると、製品の将来性をある程度推測できます。レビュー欄の口コミは機種依存の不具合報告も多いため、同じ型番・近いOSバージョンの投稿に注目して傾向を把握すると判断がしやすくなります。

接続ペアリング方法は?

初回の接続は、スマートフォン側の準備とアプリ内の手順を正確に踏むことが安定運用の出発点になります。一般的な流れは、スマホのBluetoothをオン、必要に応じて位置情報をオン、専用アプリを起動し、デバイス追加(またはブレスレットにリンク)を選択、表示されたデバイス名(型番やMACアドレスの一部を含むことがある)をタップしてペアリングを完了、という手順です。QRコードでアプリを入手する方式を採る製品もありますが、ストア検索で正式名称のアプリをダウンロードする方法のほうがアップデート取得が確実です。

接続がうまくいかない場合は、権限(通知・Bluetooth・位置情報)の再確認、アプリの再起動、スマホの再起動、ウォッチの再起動(またはリセット)を順に試すのが定石です。Androidではシステム設定の「接続済みデバイス」にウォッチが直接ペアリング済みとして残ると、アプリ側の管理と干渉して再接続できないことがあり、この場合は一旦システム側のペアリング情報を削除してから、アプリのみでペアリングをやり直すと安定する例が多く報告されています。iOSではペアリング要求のポップアップでキャンセルを選ぶと再検出に時間がかかることがあるため、見失った時はBluetoothを一度オフにして再度オンにし、アプリから再スキャンする手順が推奨されます。

初回ペアリングのチェックリスト

- スマホのBluetoothと位置情報がオン

- 専用アプリに通知・位置情報・Bluetoothの権限を付与

- 電池最適化の対象からアプリを除外(Android)

- ウォッチの電池残量が十分(50%以上が目安)

- 近くに同型の別端末がない環境で実施

接続品質は環境ノイズや距離にも左右されます。Bluetooth Low Energyは省電力設計のため、壁や金属障害物があると通信が途切れやすく、複数のBLE機器が同時に稼働している空間ではスキャンに時間がかかることがあります。職場やジムなど多数の端末が密集する場所では、アプリのデバイス検索を長めに走らせる、スマホとウォッチを10〜30cm程度まで近づける、他のペアリングを一時的に無効化する、といった工夫が有効です。

通知が届かない・途切れる症状は、接続そのものよりOSの自動省電力やアプリのバックグラウンド制限に起因する場合が多いです。とくにAndroidでは、アプリの自動起動許可、電池最適化の除外、ロック画面での通知表示許可の3点を見直すと改善が期待できます。

最後に、ファームウェア更新は接続安定性を高める重要な手段です。更新中はウォッチとスマホを近接させ、アプリを前面で起動し、バッテリー残量に余裕を持たせるのが鉄則です。更新失敗が続く場合は、キャッシュのクリアやアプリ再インストール、別端末での一時的な更新適用など段階的な対処を検討します。これらの基本を押さえておくと、以後の通知設定や運用全体がスムーズになります。

どんな機能がある?

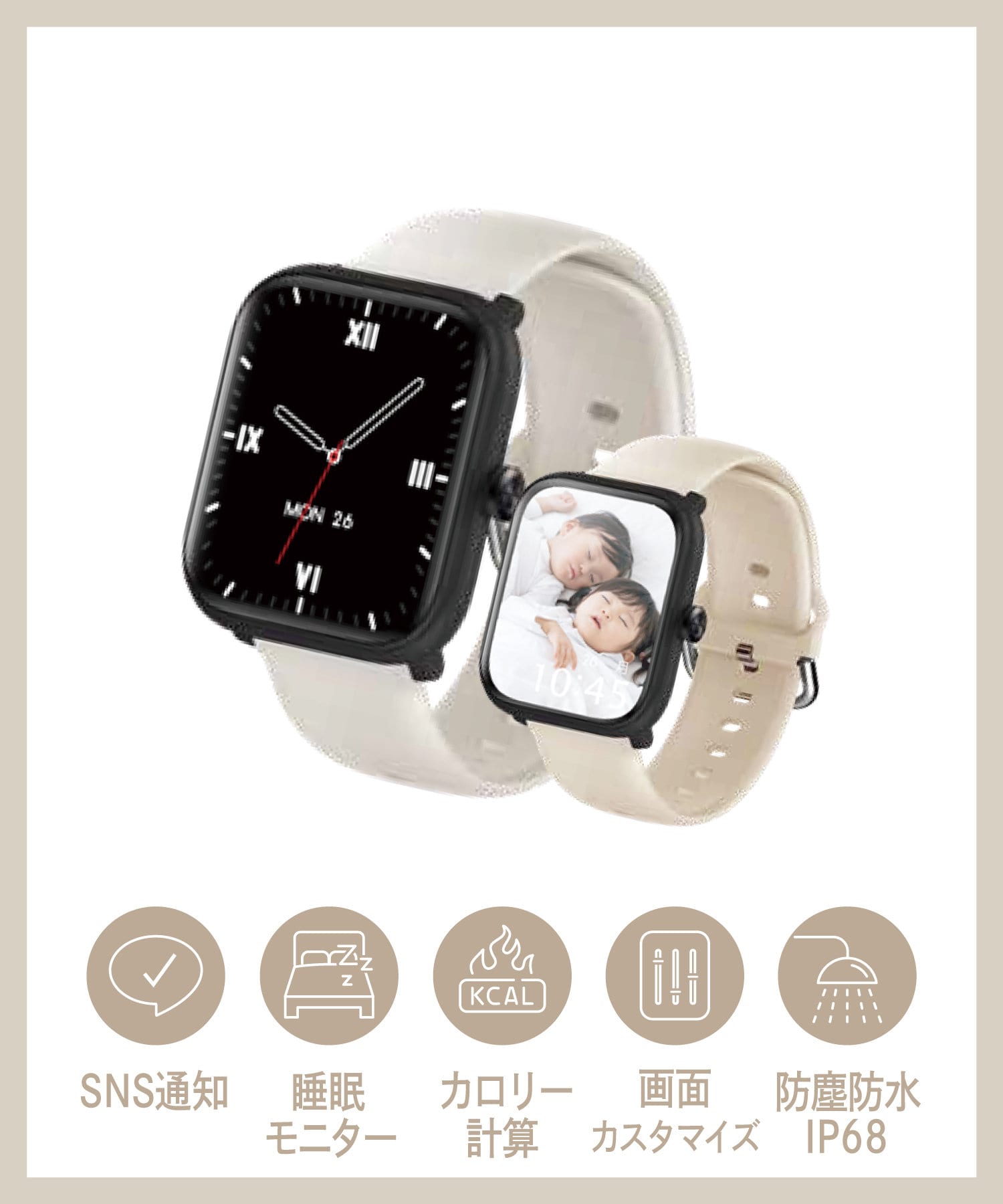

スマート ウォッチ rohsに分類される製品群は、日常の通知受信から運動記録、簡易的なバイタル推定、デバイス操作の補助まで、多層的な機能を組み合わせて提供する設計が一般的です。基盤となるのは低消費電力の無線接続とセンサー群で、表示は小型のOLEDやTFTパネル、操作はタッチと物理ボタンの併用が主流です。機能は大別すると、①表示・通知、②アクティビティ追跡、③生体推定、④スマホ連携操作、⑤ユーティリティ(タイマー・天気など)の五つに整理できます。表示・通知の領域では、時刻・日付・バッテリー残量・歩数などの常時確認に加え、スマホ側で受けたメッセージやアプリの通知をバンドにミラーリングする仕組みが採られます。通知の粒度(アプリ別のON/OFF、プレビュー表示の可否)は専用アプリ側で細かく設定できる場合が多く、業務用メッセンジャーのみ許可するといった使い分けも想定されています。

アクティビティ追跡では、歩数・距離・消費カロリーの推定に加えて、屋内ランニング・屋外ランニング・サイクリング・ウォーキングなどのスポーツモードを切り替え、運動時間と負荷を記録します。スマホのGPSを併用する設計では、経路や速度の推定精度が向上し、屋外スポーツの振り返りが容易になります。生体推定では、光学式心拍センサーを用いた心拍数の連続測定または手動測定に対応し、製品によっては血圧・血中酸素(SpO2)推定のメニューが用意されます。これらは医療機器としての診断目的を想定していない点がマニュアルで明記されることが多く、公式記載でも「参考値とされています」と説明される傾向があります。日中と就寝時の心拍トレンドや睡眠推定(浅い・深い・レムの区分けを提示する例が多い)は、生活習慣の把握や運動計画の補助に役立つとされます。

スマホ連携操作の代表例は、音楽コントロール、カメラリモート、着信の拒否・ミュート、スマホを探す(着信音を鳴らす)といった機能群です。操作の応答性は無線環境とアプリの省電力設定に左右されるため、確実な動作を求める場面ではウォッチとスマホの距離を近く保ち、バックグラウンド制限を緩める運用が推奨されます。ユーティリティ機能には、アラーム、座りすぎリマインド、天気の同期(スマホ位置情報の利用が前提)、タイマー・ストップウォッチ、画面の明るさ・点灯時間の調整などが含まれます。運用面では、通知を多く受けるユーザーは振動強度や画面点灯時間を控えめにすることで、電池持続を伸ばしやすくなります。スポーツモードの自動識別に対応する製品でも、誤検知を避けたい場合は手動開始に切り替え、記録の正確性を優先する方法が現実的です。

| 機能カテゴリ | 代表機能 | 運用上のポイント |

|---|---|---|

| 表示・通知 | 時刻・日付、アプリ通知、着信表示 | アプリ別許可で不要通知を削減、電池節約に寄与 |

| アクティビティ | 歩数・距離・カロリー、スポーツモード | 屋外はスマホGPS併用で精度向上 |

| 生体推定 | 心拍、血圧、SpO2、睡眠推定 | 参考値とされ医療目的外、装着状態で精度が変動 |

| スマホ連携 | 音楽操作、カメラ、スマホ探索 | BLE接続の安定化と省電力設定の見直しが重要 |

| ユーティリティ | アラーム、天気、タイマー | 天気は位置情報許可が必要な場合あり |

健康や安全に関わる計測値については、メーカー公式記載では医療的根拠として用いないよう注意喚起されているという情報があります。数値の解釈や生活改善は目安として扱い、必要に応じて医療専門家の指示を確認する配慮が求められます。

時間設定のやり方と注意点

スマートウォッチrohsでは、ウォッチ単体での手動時刻設定ではなく、スマートフォンとの接続時に時刻を自動同期する方式が採用されています。同期のトリガーは、初回ペアリング直後、アプリの手動同期操作、または一定間隔のバックグラウンド同期などが一般的です。タイムゾーンはスマホの設定に追従するため、海外渡航やサマータイムの開始・終了時には、スマホ側の自動設定を有効にしておくと反映がスムーズです。まれに、渡航直後にスマホの位置情報とネットワーク時刻が一致しない場合、時計表示にずれが出ることがあるため、Wi-Fiまたはモバイルデータ通信を有効化し、アプリから明示的に同期を実行すると解消しやすくなります。

同期ができない、あるいは反映に時間がかかる場合は、いくつかの確認ポイントがあります。第一にBluetooth接続の安定性で、距離・物理障害物・干渉源の影響を受けやすいため、近接状態で再同期を試みます。第二にアプリ権限の不足で、バックグラウンド実行や位置情報の権限が制限されると、スキャン・接続・データ転送に影響が出ます。第三に省電力制御で、Androidでは電池最適化の対象に含まれるとバックグラウンド同期が遅延・停止する傾向があるため、専用アプリを最適化対象から除外して挙動を観察します。iOSでは集中モードや通知スタイルの設定が関連して、画面点灯時の接続イベントが異なる場合があり、同期直前にアプリを前面にすることで解決することもあります。

時計同期は、センサー記録のタイムスタンプや運動履歴の並び順にも影響します。記録の時系列が乱れると、歩数や睡眠の日別集計が分断されることがあるため、日付の変わり目や長時間の移動後はアプリ上でデータの整合を確認すると安心です。アラーム・リマインダーの動作時間もスマホ時刻に依存するため、タイムゾーンが変わった直後にアラームを設定し直す、またはアプリの「時刻を再同期」機能(製品により名称は異なる)を実行する運用が現実的です。ウォッチフェイスの表示切替や24時間表記/12時間表記は、アプリの設定が優先される例が多く、表記のズレが気になる場合は言語・地域設定と合わせて見直します。

用語補足:タイムゾーン(地域ごとの標準時の区分)/サマータイム(夏季に時間を1時間進める制度)/バックグラウンド同期(アプリ非表示時に自動的に行うデータ更新)

時間同期トラブルの確認順

- スマホの自動日時設定・タイムゾーンを有効化

- 専用アプリを前面起動し、明示的に同期を実行

- Bluetooth再接続(オフ→オン/機内モードの切替)

- 省電力設定の見直し(アプリの最適化除外)

- ウォッチの再起動またはリセット後に再ペアリング

就寝前後の同期は睡眠ログの区切りに影響するという情報があります。日付変更直後やアラーム前の設定変更は避け、朝の安定した通信環境で手動同期を実行すると記録の整合性を保ちやすくなります。

スマート ウォッチ rohsを選ぶときの注意点と活用法

|

ライン通知の設定と使い方

LINEの通知をスマート ウォッチrohsに確実にミラーリングするには、スマホ本体の通知設定、LINEアプリ内の通知設定、専用アプリ側の通知許可という三層の設定を整える必要があります。まずスマホ本体の設定で、通知の許可、ロック画面表示、バナー・サウンド・プレビュー表示の可否を適切に選びます。iOSでは「設定→通知→LINE」で許可のオン、通知スタイルの選択、プレビューの表示条件を確認します。Androidでは機種差はありますが、通知カテゴリ(メッセージ、通話、その他)の各トグルを有効化し、表示の優先度やポップアップの可否を調整します。次にLINEアプリ内の設定で、通知そのもののオン、メッセージ通知、通話通知、サウンド・バイブの細分化を見直します。最後に専用アプリでLINEを通知対象アプリとして選択し、画面ロック中の通知転送を有効化します。

通知がウォッチに表示されない場合は、スマホに通知が来ているかをまず切り分けます。スマホ側に到達していない場合は、LINE自体の通知設定やOSの集中モード、通知サマリー(iOS)などの影響を確認します。スマホ側には通知があるのにウォッチに届かない場合は、専用アプリのバックグラウンド制限、Bluetooth接続の不安定、通知プレビューの非表示設定(本文非表示だとウォッチ側が無視する例がある)を疑います。加えて、Androidでは電池最適化の対象に含まれるとバックグラウンド通知が遅延するため、専用アプリの最適化除外が有効な対策となることがあります。iOS 16以降ではロック画面の通知表示様式が変更されており、下部にスタック表示されるため、表示様式の違いが「通知が来ていない」と誤認されるケースもあります。ウォッチ側では、プレビュー文字数やマルチバイト文字の改行が制限要因になり得る点も留意します。

設定の三層チェック

- スマホ本体の通知許可(ロック画面・バナー・サウンド)

- LINEアプリ内の通知・メッセージ・通話設定

- 専用アプリでLINEを通知対象に追加し転送を有効化

業務で使う端末では、セキュリティポリシーやデバイス管理アプリがバックグラウンド挙動を制限している場合があります。この場合はIT管理者のポリシーに従い、許可設定の範囲で運用する必要があります。

通知の安定運用には、アプリとOSの更新を最新に保つこと、不要な節電アプリを併用しないこと、ウォッチのファームウェア更新を適宜適用することが推奨されています。通知の詳細内容(例えばスタンプや画像、長文メッセージなど)の表示可能範囲は製品ごとに異なり、本文先頭のみの表示や簡易プレビューに限られることがあります。重要なメッセージの見落としを避けるには、ウォッチでは「着信の有無・要対応の兆候の検知」を主目的にし、内容確認と返信はスマホ側で行うという役割分担が現実的です。

(出典:LINEヘルプセンター「通知の基本設定」)

電話との連携でできること

スマート ウォッチrohsでは、電話機能の連携が通知中心のモデルから通話操作まで対応するモデルまで幅広く展開されています。基本機能としては、スマホへの着信をウォッチ画面で検知し、発信者名や番号を表示、拒否やサイレント化を操作するものが一般的です。より上位モデルでは、内蔵マイクとスピーカーを利用してウォッチ単体で通話が可能なタイプも登場しており、Bluetooth接続によってスマホ経由で音声通話を中継します。この方式はHFP(Hands Free Profile)という通信プロトコルを用いており、Bluetoothバージョン4.0以上に対応するスマートフォンであれば多くのケースで互換性があります。

ただし、マイクやスピーカー搭載モデルはバッテリー消費が増える傾向があり、通話時間の制限(約1時間前後)や充電頻度の増加が避けられません。また、プライバシー保護の観点から、公共の場ではウォッチ通話よりもスマホのハンズフリー機能を活用する方が現実的とされています。一方、通知中心のモデルでは、着信拒否やミュートのみ対応で、音声操作機能は搭載されていない場合が多くなります。着信通知が遅延する場合は、LINE通知と同様にOS側のバックグラウンド制限が影響するため、設定見直しで改善することがあります。

また、ウォッチ側から「スマホを探す」機能を使うと、Bluetooth接続圏内でスマホを鳴らして場所を特定できます。屋内での紛失時には有効ですが、接続が切れている場合には動作しないため、通信範囲(通常10メートル程度)を理解しておく必要があります。さらに、アプリによっては着信履歴やSMS通知の同期もサポートしており、過去の着信をウォッチ画面で確認できるよう設計されています。

電話連携の主なメリット

- 着信時に発信者情報を即時確認できる

- ウォッチから拒否・ミュート操作が可能

- HFP対応機種ではウォッチ単体で通話ができる

- スマホを探す機能で紛失リスクを軽減

電話の連携設定を行う際は、スマホ側のBluetooth設定で「通話オーディオ」のトグルが有効になっていることを確認してください。これを無効のままにすると、通話がウォッチに転送されず、着信通知のみになる場合があります。

また、製品によってはノイズリダクション機能やエコーキャンセル機能を備え、音質を改善する設計が導入されています。これらはDSP(Digital Signal Processor:デジタル信号処理装置)によって制御されており、特にマイク性能に関わる重要な要素です。公式マニュアルでこれらの仕様が明記されているか確認すると、通話機能の品質を判断しやすくなります。

充電器のタイプと選び方

スマート ウォッチrohsは、充電方式がモデルによって異なりますが、主流は「マグネット式クリップ充電」と「ドッキング式ピン接点充電」です。前者はウォッチ背面の金属端子に磁力で充電器を吸着させるタイプで、誤接続が少なく、日常使用に適しています。後者は専用の充電ドックに差し込む形式で、確実な接点接続が得られる反面、持ち運びにはやや不便です。どちらの方式もUSB Type-A端子での給電が一般的で、PCやモバイルバッテリーからの充電にも対応します。

rohs適合製品の場合、充電時の安全性にも配慮が見られます。過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP)、過熱防止(OTP)といった安全回路を内蔵しているかどうかが信頼性の目安となります。これらはIEC(国際電気標準会議)やCEマークに準拠している製品であるかどうかを確認することで判断できます。(出典:欧州委員会CEマーキング技術文書)

充電時間の目安は1.5~2時間程度で、満充電後は約5~7日間の連続使用が可能なモデルが多いですが、心拍測定や通知頻度が多いほど稼働時間は短くなります。また、充電時は金属製の机や湿気の多い環境を避け、通気の良い場所で行うことが推奨されます。端子部に汗や汚れが付着すると接触不良を起こす場合があるため、柔らかい布で軽く拭き取るのが効果的です。

充電トラブルの防止策

- 磁気充電端子の汚れや湿気を定期的に清掃

- 非純正の高出力アダプター(5V/2A超)は使用しない

- 充電中は極端な温度環境(0℃以下・45℃以上)を避ける

- 長期未使用時は3か月に1回程度の補充電を実施

汎用のマグネット式ケーブルを使用する際は、ピン配列が一致していることを必ず確認してください。異なる極性で接続すると短絡や発熱の原因となる場合があります。

また、充電器の断線や磁石部の摩耗は、長期間使用によって発生しやすい故障要因の一つです。交換部品が公式または販売元から提供されているかを購入前に確認すると安心です。互換品を使用する場合でも、電圧・電流仕様(一般的に5V/0.5〜1A)が一致していることを必ず確認するようにしてください。

ベルト交換の方法と互換性

スマート ウォッチrohsのベルト(ストラップ)は、デザインや素材の変更によって使い勝手や装着感を向上させることができます。多くのモデルでは「クイックリリースピン」と呼ばれるスライド式の留め具を採用しており、工具不要で簡単に交換できる仕様になっています。標準サイズは20mmまたは22mm幅が多く、製品仕様書には「255mm×20mm×2.2mm」などと明記されている場合があります。交換時には、バンドのラグ幅(取付部の内寸)と厚みを正確に確認することが重要です。

素材にはシリコン、ナイロン、レザー、メタル(ステンレスやメッシュなど)があり、用途や使用環境に応じて選択できます。スポーツ用途では防汗性と柔軟性に優れたシリコン製が人気で、ビジネスシーンではレザーやステンレスが高級感を演出します。メタルベルトは重量感があり耐久性に優れていますが、金属アレルギーを持つ方は注意が必要です。皮膚刺激を避けるため、装着後は定期的に肌とバンドを清潔に保つことが推奨されています。

ベルト交換時の確認事項

- ピン径とラグ幅が製品仕様と一致しているか

- 留め具(バックル)の形状が装着面に干渉しないか

- 交換後に心拍センサー部を覆っていないか確認

- 交換時はセンサー面を傷つけないよう柔らかい布の上で作業

また、ベルトの材質によって手入れ方法も異なります。シリコンベルトは中性洗剤を薄めた水で軽く拭き取り、乾いた布で水分を拭き取ります。レザー製は直射日光を避け、革専用クリーナーを使用することで寿命を延ばせます。メタルベルトの場合は微細な埃が関節部に入りやすく、定期的なブラッシングが推奨されます。ベルト交換は単なる装飾ではなく、安全性と衛生の維持にも直結する作業であり、正しいサイズと素材の選択が長期使用の鍵となります。

カバーで本体を守るポイント

スマート ウォッチrohsを長く安全に使用するためには、本体カバー(ケース)選びが欠かせません。ウォッチは日常的に手首に装着されるため、摩擦・衝撃・水滴などの影響を受けやすいデバイスです。特に屋外での運動中や作業環境では、画面への衝撃やセンサー部への汚れ付着によって、機能低下や誤検知が生じる場合があります。こうしたリスクを最小限に抑えるために、適切な素材と形状のカバーを選択することが重要です。

現在主流のカバー素材は、シリコン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート(ハードケース)の3種類です。シリコン製は柔軟性が高く、軽微な落下や擦り傷から保護するのに適しています。TPU製は耐衝撃性と透明感を両立し、デザインを損ねずに保護効果を得られます。ポリカーボネート製のハードケースは硬度が高く、角や縁部分の破損を防ぐのに効果的ですが、装着時に少し力が必要で、脱着を繰り返すと端部が緩む場合があります。防水構造を採用したモデルでも、カバーとセンサー部の間に汗や水がたまると測定精度に影響するため、カバー装着後の通気性と排水性を考慮する必要があります。

カバー選びの際は、センサー部(心拍センサー、SpO₂センサーなど)や充電端子部を覆わない設計のものを選ぶことが前提です。特にrohs対応製品では、背面のセンサー配置がモデルごとに微妙に異なるため、純正または対応機種専用のカバーを選ぶと安心です。汎用ケースを使用する場合は、カメラレンズ保護フィルムのように「センサー部分が開放されているか」「タッチ操作の反応に遅延がないか」を実際に確認するのが理想です。また、画面保護フィルムとケースを併用する場合は、縁の厚みが干渉しないタイプ(フルカバーよりも縁が浅いタイプ)を選ぶと浮き上がりを防止できます。

カバー選定時のチェックリスト

- センサー部・充電端子を覆わない設計であるか

- 装着後のタッチ操作に遅延がないか

- 厚みがウォッチバンドと干渉しないか

- 素材(TPU・シリコン・PC)の特徴を理解して選択

さらに、装着環境によって適したカバーも変わります。スポーツ利用が中心の場合は軽量なTPU、アウトドア用途では衝撃吸収性に優れたシリコン、オフィスなどフォーマルな環境ではハードケースが好まれます。メタルベゼルデザインのモデルには、同系色のマット仕上げカバーを装着すると、見た目の統一感が保たれます。また、長期間の使用でカバーが変色・劣化することもあるため、半年から1年ごとの交換を目安にすると良いでしょう。

カバーを装着したまま入浴・水泳などを行うと、内部に水分が残留してセンサー誤作動や腐食を引き起こす場合があります。防水仕様モデルでも、カバー内部の乾燥を定期的に行うことが推奨されます。

口コミ評判とスマートウォッチrohsの総括

rohs対応スマートウォッチに関する口コミや評判は、価格帯・機能性・デザイン性・信頼性といった複数の観点で多様です。国内外のレビューサイトや大手通販プラットフォームでは、「価格に対して十分な機能を備えている」「心拍・歩数の精度が許容範囲」「軽量で長時間装着しても疲れにくい」といった肯定的な評価が多く見られます。一方で、「アプリとの同期が不安定」「通知が遅延する」「充電持ちがスペックより短い」といった指摘も少なくありません。

こうした評価の違いは、製造元や搭載チップの違いに起因することが多く、rohs表記は「有害物質を制限している」ことを示す環境基準であり、製品の性能保証を意味するものではありません。つまり、rohs対応であることは安全性や環境配慮の証明であり、耐久性や精度を保証するものではない点に注意が必要です。購入時には、販売ページや製品パッケージに「RoHS Compliant」「CE認証」「FCC認証」などの明記があるかを確認することが望ましいでしょう。

また、アプリとの互換性も口コミ評価に大きく影響します。特にAndroidとiOSで通知挙動が異なる場合があり、特定のOSではアプリの権限設定やバックグラウンド動作の制限により同期が不安定になることがあります。ユーザーがアプリ設定を適切に行うことで改善するケースが多い一方、ファームウェア更新の遅れによって解消されない不具合も報告されています。したがって、購入前には販売元の公式サポートページやファームウェア更新履歴を確認し、サポート体制が整っているブランドを選ぶことが重要です。

口コミから読み取れる傾向

- 価格性能比が高く、初めてのスマートウォッチとして選ばれやすい

- アプリ同期やBluetooth接続は端末相性に依存する傾向

- センサー精度は日常利用には十分だが医療用途では非対応

- デザイン性と軽量性に対する評価は概ね良好

専門レビューでは、エントリーモデルとしての完成度の高さが評価されつつも、サポート言語やアプリの日本語化精度の課題が指摘されています。特に海外メーカー製品では、日本語フォントの表示ずれや通知文字化けの事例が散見されますが、近年はファームウェア更新によって改善が進んでいます。こうした改良状況を定期的に確認することで、より安定した使用体験を得られます。

スマート ウォッチrohsのまとめと選定ポイント

スマート ウォッチrohsは、低価格帯で多機能を実現するウェアラブルデバイスとして注目されています。主に中国や東南アジアのメーカーが中心で、RoHS指令(有害物質制限指令)に準拠した製造を行うことで、環境負荷の低減と安全性を両立しています。製品を選ぶ際は、まず信頼できる販売元かどうかを確認し、RoHS対応表記や技適マーク、CE・FCC認証の有無をチェックすることが重要です。

次に、用途と機能のバランスを考慮します。健康管理やフィットネス中心であれば、心拍・睡眠・歩数機能の精度を優先し、仕事用途では通知安定性とバッテリー持ちを重視します。デザイン性やバンド交換性も日常使用に大きく関わる要素です。加えて、専用アプリの更新頻度やサポート体制を確認することで、長期的な安心感を得られます。

口コミでは通信不安定性などの指摘もありますが、それらは設定や環境による影響が多く、適切な運用で十分に改善可能です。rohs対応スマートウォッチは、環境基準の遵守と日常機能の両立を目指す製品群として、コストパフォーマンスに優れています。最終的には、価格・機能・サポートのバランスを見極め、自身の利用目的に最も合致するモデルを選ぶことが最も重要です。

(出典:欧州委員会 RoHS指令公式ページ)

この記事のまとめ:

- rohs対応スマートウォッチは環境基準適合で安全性が高い

- 主に中国系メーカーが多く、品質はモデルにより差がある

- アプリ連携・通知安定性・センサー精度が選定の鍵

- カバーやベルトの互換性で拡張性を確保

- 口コミ・レビューを参考に信頼性を重視する選び方が推奨

スマート ウォッチrohsは、エントリーユーザーから日常健康管理を重視する層まで幅広く対応可能な実用的デバイスです。購入前に仕様と認証の両方を確認し、長く安心して使える一台を選びましょう。