※本ページはプロモーションが含まれています

こんにちは。スマートウォッチ沼、運営者のtycです。スマートウォッチの尿酸値の仕組みが本当に使えるのか、汗センサーでの尿酸測定の原理やマイクロニードルでの尿酸測定、間質液と血中尿酸の相関、尿酸スマートウォッチの精度、中華スマートウォッチの尿酸機能、血糖や血圧と尿酸の同時測定は可能か、UASureの使い方と精度など、あなたが気にしているポイントをまるっと整理します。広告で見かける尿酸測定対応の表記や口コミの信ぴょう性、医療機器認証の有無も含め、今できることとできないことをハッキリさせます。ここ、気になりますよね。この記事では、仕組みの理解から安全な付き合い方まで、実用目線でスッと入る形で解説していきます。

- スマートウォッチの尿酸値の仕組みと限界を理解

- 汗センサーとマイクロニードル方式の違いを把握

- 市販モデルの表記や口コミを見極める判断軸を獲得

- 医療検査や家庭用測定器との正しい使い分けを学ぶ

スマートウォッチの尿酸値の仕組み

ここでは、スマートウォッチで語られる「尿酸値の仕組み」を技術と運用の両面からわかりやすく解説します。汗センサーとマイクロニードル、そして間質液と血中の関係を順番に整理し、なぜ“誤差が出やすいのか”を具体的に掘り下げます。

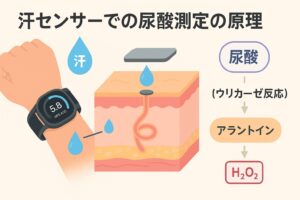

汗センサーでの尿酸測定の原理

汗センサーは、汗に含まれる尿酸をウリカーゼ反応などの化学反応により検出し、電流の変化(アンペロメトリ)や発色(カラリメトリ)を読み取る仕組みです。発想としてはとてもスマートで、装着するだけで非侵襲にデータが拾えるのは魅力ですよね。ただ、実運用では落とし穴も多いです。汗は血液と違って濃度が大きく揺れる体液で、発汗量、pH、皮脂や汚れ、気温や湿度、運動強度、ストレスなどの外的・内的要因で数値がぶれやすく、機器側で補正しきれないことが起きます。さらに、汗が出ていない時間帯はそもそも計測が成立しない、汗が濃縮・希釈されるタイミングでスパイクが出る、といった挙動も避けにくいです。

技術的には、選択性(尿酸だけに反応するか)と安定性(時間とともに出力が漂わないか)がカギ。ウリカーゼを固定化した電極は過酸化水素(H₂O₂)の生成量を電気的に読むのですが、ビタミンCなどの還元性物質や、乳酸・グルコースなど汗に豊富な化学種がノイズになることがあります。このため、バリア膜や触媒電極、参照電極を工夫して干渉を抑える設計がよく採用されます。とはいえ、装着の圧や位置ズレ、汗の流路が詰まる、乾燥する、といった「人が身につけるがゆえの不確定要素」も避けて通れません。ここが、研究室レベルの性能と日常使用のギャップになりがちなポイントです。

汗センサーの“使いどころ”と限界

私の結論としては、汗センサーは「傾向を見る」用途に向きます。たとえば、運動の前後で「上がりやすい・下がりやすい」といった相対評価をとる、生活習慣の変化に対する方向性を見る、といった使い方ですね。逆に、医療判断に直結する厳密な数値を求めるのはまだ難しい。指標の特性としても、汗中尿酸は血清尿酸に比べてダイナミックに変動しやすく、統計的な相関が一定しません。日々を便利にするガジェットとしては面白いですが、あなたの治療や投薬を左右する根拠には置かない、これが現時点での現実的なスタンスだと思います。

汗からの推定値は一般的な目安です。健康状態の判断や治療方針の決定には使わないでください。正確な情報は公式サイトをご確認ください。最終的な判断は専門家にご相談ください。

マイクロニードルで尿酸測定

マイクロニードルは、痛点を避ける極細の微小針で皮膚表面を浅く貫通し、皮下の間質液(ISF)を取り込みながら分析する方式です。ISFは血漿由来の体液で、汗よりも血中濃度に近い情報が得られやすいのが魅力。尿酸のような小分子の連続モニタに向いたプラットフォームとして、研究・開発がかなり進んでいます。電気化学方式では、ニードル先端やパッチ面にウリカーゼ電極や参照電極を一体化し、生成した過酸化水素の電流応答を連続的に追います。光学方式では、色材やプラズモニック構造を使って濃度変化を光で読み取る設計もあります。

一方で、現実に腕時計と一体化して日常的に使うにはハードルが残っています。皮膚との長期接触で起こる微細な炎症、バイオファウリング(タンパク吸着)による感度低下、ニードルの物理的な疲労や折損リスク、使い捨て消耗品のコストと衛生管理、そして何より医療機器としての承認です。家庭でのセルフユースを想定するなら、個人差の大きい装着条件でも安定動作し、日常の汗や動作、就寝中の圧迫にも耐える堅牢さが必要になります。さらに、スマートウォッチ側の電源管理やデータ同化(ノイズ除去、外乱補正、個人差補正)も求められます。

マイクロニードルの将来像と現実解

将来的には、腕時計の裏蓋に薄いニードルアレイを敷き、違和感の少ない圧でISFを継続採取しながら測る、という方向に進むはずです。いまはパッチ型のほうが安定しやすく、ウォッチ本体とは無線連携する形が多い印象。私は、「実用の一歩手前」という表現がいちばんしっくりきます。使い勝手、コスト、規制、データの医療解釈をクリアにできれば、尿酸だけでなく複数バイオマーカーの同時連続モニタも視界に入ってきます。ここは、技術の成熟と制度の整備が噛み合うのを待つ段階ですね。

非侵襲寄りの技術でも、医療連携の現場では再現性と説明可能性が最優先。現時点では市販の腕時計一体型は限定的で、パッチやセンサー一体カートリッジの実験機が主流です。

間質液と血中尿酸の相関

ISF(間質液)は毛細血管からしみ出した体液で、組織細胞に栄養やシグナルを届ける道になります。血漿と連続性があるため、尿酸やグルコース、乳酸など多くの小分子で血中との相関が高まりやすいのが特徴です。ここが汗と大きく違うところですね。ただし、相関が「常に高い」わけではありません。ISFからセンサーへの輸送過程には拡散の遅れ(ラグ)があり、温度・皮膚水分量・血流の変化に左右されます。小型センサーでは液路が微小なので、気泡や皮脂で流路が遮られると、瞬間的に値が歪むこともあります。

現実的には、センサーそのものの設計と装着・運用の最適化で、相関の品質は大きく変わります。例えば、ニードル長さや本数、電極の材質、参照電極の安定化、温度補正、ドリフト補正、体動ノイズの抑制アルゴリズムなど。ユーザー側では、装着位置を安定させる、就寝前後はルーチンに沿って採り続ける、発汗や運動のピーク時を避ける、といった工夫が効きます。私の感触としては、ISFは「きちんと設計・運用すれば血中に近づける」一方で、「使い方が雑だと汗と同じくらいバラつく」領域でもあります。だからこそ、機器側のガイドとユーザー教育が大切になります。

ISF相関を高めるチェックリスト

- 装着前に皮膚をやさしく洗浄・乾燥し、油分・化粧品を避ける

- 装着圧は「きつすぎず緩すぎず」で一定に保つ

- 就寝前後など、体動が少なく発汗が少ない時間帯をルーチン化

- 急な運動直後やサウナ直後の計測は避け、体温変動を抑える

- アプリ側の校正プロンプトには忠実に従う(採血値の入力など)

スマートウォッチで尿酸測定可能?

結論から先に言うと、主要メーカーの腕時計単体で血清尿酸を正確に測る段階には至っていません。ECサイトの低価格帯を中心に「尿酸対応」をうたうモデルは見かけますが、その多くは推定アルゴリズムや簡易センサーでの参考表示に留まります。数値そのものの“それっぽさ”に惑わされないでください。見るべきは、原理(酵素・電極・光学)、較正方法(誰の値で、どの条件で合わせているか)、臨床比較の提示(採血との相関・誤差帯の提示)、そして医療機器としての承認です。ここが曖昧な製品は、少なくとも健康の意思決定には使わないほうが安全だと私は考えます。

なお、血糖計については、スマートウォッチやリングでの計測をうたう未承認製品を使わないよう注意喚起が出ています。考え方は尿酸でも同じです。(出典:米国FDA「Do Not Use Smartwatches or Smart Rings to Measure Blood Glucose Levels」)。重要なのは、“表示できる”と“臨床的に使える”は別物という視点です。あなたの体はひとつ。表示数値に一喜一憂しすぎず、筋の良い測り方へステップを踏みましょう。

見極めポイント:原理(酵素・電極・光学)、較正方法、臨床相関、規制承認(国内外)。どれも記載が薄いなら参考値前提で扱う

尿酸センサーの仕組みと課題

尿酸計測のコアは選択性・感度・安定性の三拍子です。ウリカーゼ反応では尿酸→アラントイン+H₂O₂に酸化されますが、H₂O₂の検出には白金やカーボンナノ材料など触媒特性の高い電極が用いられ、同時に妨害物(アスコルビン酸、アセトアミノフェン、乳酸など)を遮る膜やバイアス設定が重要です。色変化を使う光学方式でも、感度・退色・発色の均一性、撮像環境(照明・カメラ感度)によって誤差が乗ります。さらに、装着機器としては圧迫・ズレ・乾燥・汗詰まりが日常的に発生し、信号のドリフトやスパイクの原因になります。だから、ファームウェアやアプリでの異常値除去、温度・体動・発汗の多変量補正が欠かせません。

設計の現場では、pH依存性をどう扱うかも論点になります。ウリカーゼ活性の至適pHから外れると感度が落ちるので、マイクロ流路内のバッファやゲルで環境を安定化させる工夫が一般的です。加えて、長期間使うと酵素の失活やバイオファウリングが進み、キャリブレーション間隔が短くなる問題もあります。ここは、使い捨てカートリッジ設計や自己診断機能(内蔵参照物質・セルフチェックシーケンス)でカバーしていくイメージですね。センサーは万能ではないけれど、使い方と設計で十分に実用域に寄せられる——この現実的な視点を忘れないでください。

PPGやECGなど他センサーの基礎は、当サイトの解説も参考に。PPGとECGの違いと精度の考え方も押さえておくと理解が深まります。

スマートウォッチで尿酸値の仕組み

ここからは、市販モデルの実情、精度の見立て、家庭用測定器との使い分け、そして日常の実践ポイントをまとめます。最後に、スマートウォッチの尿酸値の仕組みに関する総括と次のアクションも用意しました。

尿酸スマートウォッチの精度

私がスマートウォッチの精度を見るときの軸は「再現性」「外乱耐性」「説明責任」の3つです。まず再現性。日・時・条件をなるべく合わせて測って、似た傾向が出るか。次に外乱耐性。装着の締め具合、位置、体動、気温、乾燥、入浴や運動の前後でどれくらい値が乱れるか。最後に説明責任。メーカーが原理・較正・制限・想定用途を具体的に開示しているか。ここが弱いと、ある日突然の“謎のスパイク”に翻弄されやすく、あなたの行動(食事・運動・睡眠)までブレてしまいます。数値の桁や小数点は整っていても、情報開示が薄い製品の数字ほど私は疑ってかかります。

また、尿酸は生活要因の影響も受けやすい指標です。運動直後や脱水気味のとき、アルコール摂取後や高タンパク食の直後は一過性の変動が起きがち。ウォッチで“今の値”が上がって見えたとしても、時間を置けば戻るケースは多いです。だから私は、測定のタイミングを固定することを強く推します。例えば「起床後の同じ時間」「朝食前」「水をコップ一杯飲んで10分後」など、条件をテンプレ化しておくと、トレンドの見え方がグッと良くなります。実測が必要なシーン(服薬判断、受診判断、生活指導の確認など)では、腕時計の値はあくまでヒント。採血による確認こそが決め手です。

スマートウォッチの数値は一般的な目安として扱ってください。正確な情報は公式サイトをご確認ください。最終的な判断は専門家にご相談ください。

中華スマートウォッチの尿酸機能

“日本製センサー搭載”“医療レベル”といった大胆な表記、ECモールではよく見かけますよね。率直に言うと、表示自体はできます。ただし、それが医療の現場で使える精度かどうかはまったく別問題。私が見るポイントは3つ。(1)原理の開示──酵素電極なのか光学なのか、干渉物質の扱いはどうしているのか。(2)較正の手順──採血値との同期はあるのか、どの条件でどれくらい誤差が出るのか。(3)臨床比較──被験者数・統計手法・誤差帯・外れ値の扱いなどが記載されているか。この3つが弱い製品は、数値が“それっぽく”見えても、生活や治療の意思決定に使うべきではないと判断します。

一方で、低価格帯モデルには通知・通話・大画面・防水・長時間バッテリーといった普段使いに嬉しい強みもあります。私は、こうしたモデルを“情報の気づき装置”として割り切って使うのはアリだと思っています。例えば、暴飲暴食の翌日に上がりやすい、運動後は乱れやすい、といったクセを見つける用途です。買う前には、商品ページの一番下のほうにある注意書き(医療機器ではありませんの文言)をチェック。返品や保証、ファーム更新の頻度、アプリの日本語品質、こうした体験品質も合わせて見ておくと失敗しづらいですよ。

血糖血圧尿酸の同時測定は可能?

最近は「血糖・血圧・尿酸・脂質・SpO₂を全部この一本で!」のような触れ込みも目立ちます。同時に“表示”すること自体は難しくありません。ただし、原理の違う複数の化学指標を腕一本で高精度に拾うのは相当ハードです。血圧は光学やトノメトリで“推定”するタイプが多く、血糖や尿酸は化学検出が必要。心拍や歩数のようなモーション寄りの指標に比べると、そもそも難易度の土俵が違います。結果、どこかに外乱やキャリブレーションの限界が出て、きれいに揃っているように見えても、臨床的な信頼度が伴わないケースが多いです。

私は、こういう多機能モデルを買うなら目的を絞るのをおすすめします。日中の通知と運動記録、睡眠のトレンド観察、ここに価値を見出して、化学的な指標はあくまで参考。もし血糖や尿酸を本気で追うなら、採血や医療機関の検査と組み合わせ、ウォッチの表示は「変化のフラグ」を立てる役に回すのが健全です。あなたの健康は一発の数字では決まりません。複数の情報を時間軸で並べること、それがいちばん強いです。

計測の前提条件づくり(腕の締め具合、環境光、体温など)は、使い方で差が出ます。計測Tipsは心拍・血圧・SpO₂の測り方にまとめています。

| 指標 | 一般的な原理 | 日常ノイズの影響 | 精度期待値の目安 |

|---|---|---|---|

| 心拍・歩数 | PPG/IMU | 中(装着・動作) | 高(用途次第) |

| 血圧 | 光学推定/トノメトリ | 高(体動・姿勢) | 中(再校正必須) |

| 血糖・尿酸 | 化学検出(酵素/光学) | 高(環境・個人差) | 低〜中(参考値) |

※精度はあくまで一般的な目安。機種や条件で大きく変わります。

UASureの使い方と精度

家庭で信頼度の高い選択肢として、指先採血の尿酸計(例:UASureなど)は実績があり、私も使い分けの本命に置いています。手順はシンプルで、洗浄・乾燥した指先から微量の血液を採取し、テストストリップに載せて数十秒〜数分で結果が出ます。コツは「手を温める」「一定の深さで穿刺する」「最初の一滴を拭き取る(機種の指示に従う)」といった基本動作を守ること。ここを丁寧にやるほど、再現性がぐっと上がります。

スマートウォッチの“手軽さ”に比べると、採血は確かに一手間かかります。ただ、その一手間で臨床的に意味のある数値が手に入るのは大きい。私は、日常のトレンド観察はウォッチ、節目の確認は採血、という二刀流を推します。とくに、食事・アルコール・運動の影響を評価したいときは、「ベースライン→介入→48〜72時間後」など時間を空けて複数回測り、個人内の変化を見ると判断がシャープになります。測定は点ではなく線。アプリや表計算に記録して、月ごとのヒートマップで見るのもおすすめです。

使い分けのコツ:日常の傾向把握は腕時計、数値の確認は採血型。医療受診の判断材料は採血の結果を優先

スマートウォッチの尿酸値の仕組みと精度総括

ここまでを総括すると、現行のスマートウォッチは尿酸の“推定”はできても“診断級の実測”はまだ非現実的です。汗センサーは非侵襲・手軽さが魅力だけど、外乱耐性が課題。マイクロニードルは相関の良さと将来性が光る一方、承認・ランニングコスト・長期安定の壁があります。だから、あなたが今すぐやるべきことはシンプルです。測るタイミングを固定してノイズを減らし、ウォッチは傾向把握、要所は採血や医療機関の検査で確かめる。数値の上下に一喜一憂せず、行動(睡眠・食事・運動・補水)に落とし込むことこそが最短距離です。

最後にもう一度だけ。この記事の内容は一般的な目安で、機器や環境によって結果は変わります。正確な情報は公式サイトをご確認ください。最終的な判断は専門家にご相談ください。テクノロジーは日々進化しますが、あなたの体は唯一無二。数字を賢く使って、あなたのコンディションを味方につけていきましょう。

医療機器の取り扱いと法的な位置づけは、機能単体ではなく国・地域の運用で決まります。関連の基礎知識は心電図機能の日本での認可解説が参考になります。